AI智能眼镜 vs AR智能眼镜:真正的区别是什么?

一、什么是AI智能眼镜?

AI智能眼镜的核心目标是将人工智能直接融入人类的视觉与听觉体验。

它们的主要功能并不是以视觉上沉浸的方式在现实世界中叠加数字信息(尽管某些型号具备有限的显示功能),而是利用AI感知并理解周围世界,再提供智能化的洞察与辅助。

核心应用包括:语音查询、消息沟通、导航、实时翻译、物体识别,以及无障碍的照片/视频拍摄。

它们的设计重点是舒适度、电池效率与社交接受度。可以将其理解为——嵌入在眼镜中的个人AI助理。

AI智能眼镜通常具备以下特征:

高级麦克风与扬声器:用于自然语言处理、语音指令及语音反馈。

摄像头:用于捕捉视觉信息,AI可据此进行物体识别、场景理解,甚至人脸识别(需考虑伦理问题)。

内置处理器:可在本地运行AI模型以实现实时分析,或连接云端AI服务以获得更强大的计算能力。

连接能力:支持蓝牙、Wi-Fi,有时甚至具备蜂窝网络功能,以实现与智能手机和互联网的无缝连接。

外观设计:外形与普通眼镜相似,重量通常低于50克,可全天佩戴。

二、什么是 AR 智能眼镜?

另一方面,AR智能眼镜专注于“增强现实”(Augmented Reality,简称 AR)。

它们的核心目标是将数字信息直接叠加在用户所看到的现实世界中,从而创造出一种互动的混合现实体验。

这一效果通过透明显示屏实现,虚拟的物体、文字和图像会被投射到用户的视野中。

想象一下:

导航箭头直接出现在你前方的道路上;

虚拟家具被“摆放”在你家客厅里;

操作指南悬浮在设备上方供你参考——

同时你仍然能清晰地看到真实环境。

AR眼镜需要具备显示组件(如波导显示、微型OLED或HUD抬头显示)、空间追踪技术,以及融合真实与虚拟图像的交互界面,同时保证用户视线的清晰与安全。

它们通常被优化用于空间交互、导航、免手操作引导以及需要持续视觉提示的工作流程。

AR智能眼镜的主要特征包括:

透明光学显示屏:将数字内容投射到镜片上,使虚拟影像仿佛融入现实世界。

环境传感器:包括摄像头、深度传感器与加速度计,用于构建环境地图、追踪头部运动并理解空间关系。

高性能图形处理能力:能够流畅渲染复杂的3D模型和动画。

手势识别:让用户通过手部动作与虚拟物体交互。

空间音频:营造虚拟声音来自现实中具体位置的立体听觉效果。

三、AI智能眼镜 vs. AR智能眼镜:核心区别

关键区别在于侧重点不同。尽管两者在功能上存在一定重叠(许多AR眼镜配备强大的AI系统,而AI眼镜也可能具有简单的AR功能),但它们的核心设计方向和使用目的并不相同。

维度 | AI智能眼镜 | AR智能眼镜 |

核心价值 | 智能任务、情境理解、助理操作(回答、总结、信息捕捉) | 视觉增强:叠加信息、HUD抬头显示、导航、空间界面 |

显示 | 通常无显示或极少显示(以摄像头和音频为主),电池续航更佳 | 需要显示技术(波导/微型显示屏),通常更重,耗电更高 |

交互方式 | 语音、触控、摄像触发;AI处理管线(本地 + 云端) | 视觉手势、腕部控制器、眼动/头部追踪、手部追踪 |

典型应用场景 | 免手操作通话、实时字幕、视觉搜索、拍照助手、辅助功能 | 导航定位、分步维护、手术叠加显示、空间注释 |

隐私风险 | 摄像头 + 常开麦克风 → 可能涉及录制与数据处理问题 | 与AI眼镜类似,但可见叠加信息可能记录或标注他人行为,风险更高 |

外形设计 | 通常轻薄、时尚,外观接近普通眼镜 | 为了容纳显示技术和电池,通常更厚重 |

价格区间 | 更亲民(通常 300 - 700 美元) | 较贵(通常 500 - 4500+ 美元,面向消费级产品) |

AI智能眼镜:更注重通过AI理解世界、进行语音交互与信息辅助;

AR智能眼镜:更专注于视觉上融合现实与虚拟的沉浸式体验。

四、小米 AI 眼镜 vs. Ray-Ban Meta AI 眼镜:深度解析

这两款产品是AI智能眼镜类别的优秀示例,展示了不同的设计理念和功能特点。

特性 | 小米 AI 眼镜 | Ray‑Ban Meta AI 眼镜 | 实际影响 |

芯片组 | Snapdragon AR1 + BES2700 协处理器 | Snapdragon AR1 Gen 1 | 双芯片方案提升能效与待机表现 |

摄像头与拍摄 | 12 MP,2K/30fps,连续视频最长约45分钟 | 12 MP,约1080p视频,单段拍摄约60秒 | 小米偏向长时间录制;Meta偏向短社交视频 |

电池 | 约263 mAh;混合使用约8.6小时;充满电约45分钟 | 典型使用约4小时;充电盒可多次充电 | 小米强调眼镜自身续航;Meta依靠充电盒策略 |

镜片与重量 | 约40克;可选电致变色镜片 | 约49–51克;Ray‑Ban镜架与外观设计 | 小米支持即时变色;Meta强调标志性时尚外观 |

AI与生态系统 | Hyper XiaoAI;支持二维码支付(支付宝)、实时翻译 | Meta AI语音助手、社交平台集成(IG/FB)、实时翻译 | 区域/生态适配:中国市场 vs. 全球Meta服务 |

价格(首发) | 约¥1,999(约280美元)起 | 约299美元起 | 价格区间相近,但因地区不同略有差异 |

五、什么是 Meta Celeste(代号 Hypernova)AR 智能眼镜?

“Celeste”(内部代号常称为 Hypernova)是 Meta(原Facebook) 的下一代智能眼镜项目。

与 Ray-Ban Meta AI Glasses(更偏向“带AI助手的智能眼镜”)不同,Celeste 被认为代表了Meta的宏伟目标:

打造真正能将数字内容无缝融入现实世界的沉浸式AR眼镜。

据报道,Celeste 预计售价约 800美元,首批发售量有限,可能会在 2025年Meta Connect大会 上发布,并在 10月 开始发货。

尽管目前细节尚未公开,大多基于泄露信息、专利和开发者透露的资料,但推测Celeste的主要功能与目标包括:

先进的光学波导显示技术:实现高分辨率、宽视场且真正透明的AR视觉体验。

精密的空间追踪与环境映射:精准理解用户所处环境,使虚拟物体能与现实表面产生真实交互。

强大的本地处理能力:无需依赖外部设备即可渲染复杂3D图像,并运行环境理解类AI算法。

眼动追踪:实现“注视渲染”(仅在用户注视处显示高分辨率图像)及更自然的交互方式。

肌电(EMG)输入:通过腕部的非侵入式传感器检测神经信号,实现极为精细的控制与虚拟操作——这是Meta的重要研发方向之一。

简约、日常可佩戴的设计:最终目标是让它看起来尽可能接近普通眼镜,使AR更具可用性与社交接受度。

六、塑造 AI 与 AR 智能眼镜的趋势

1. “AI优先”走向主流化

搭载多模态AI助手的智能眼镜正逐渐成为“免手操作、情境感知计算”的理想界面。

它们能够实现翻译、物体识别、语音笔记记录以及主动提示等功能——无需屏幕主导你的一天。

2. 融合趋势:混合型设备崛起

最畅销的产品可能不是“纯AI”或“全AR”眼镜,而是结合AI助手与基础AR显示(如HUD微型叠加信息)的混合设备。

制造商关注的是“每瓦特的最佳用户体验”:混合方案能在电池续航与功能性之间取得平衡。

3. 应用生态与开发者工具链

Meta计划在2025年Connect大会上开放开发者工具,让智能眼镜能够运行“应用程序”,这将成为行业转折点。

软件生态的丰富度将决定平台的用户黏性。

预计将出现更多第三方应用,涵盖生产力、翻译及垂直行业(如物流、现场维护)等场景。

4. 边缘AI与选择性云端卸载

为了优化延迟、隐私与网络连接,设备将更多地在本地执行推理任务(如唤醒词识别、人脸模糊、快速翻译),

而复杂任务(如多模态生成、深度推理)则交由云端处理。

高性能芯片组(如Snapdragon XR系列)将成为行业标准配置。

5. 垂直化发展——不仅面向消费市场

尽管消费级设备的出货量将快速增长,但企业级AR应用(维护、手术、物流)仍将保持更高的单台收入。

企业客户更容易接受高价位,只要投资回报率(如降低错误率、加快培训效率)足够明确。

6. 价格下探与形态创新

来自小米等性价比厂商的竞争将推动入门价格下降;

而旗舰品牌(如Meta,及未来可能入局的Apple)则会推动用户体验与显示质量的提升。

行业可期待在波导光学、低功耗微显示屏与电池化学体系上持续获得渐进式创新。

7. 增长信号

行业分析机构指出,目前一年内已有超过30款AI眼镜发布,预计到本十年末,随着显示技术、电池与AI助手的成熟,年出货量将达到数百万台级别。

结论

最终,“AI智能眼镜”与“AR智能眼镜”的界限可能会逐渐模糊。理想的未来智能眼镜将是一款全面整合先进AI功能与沉浸式AR显示的设备——它能够理解你的世界、预测你的需求、提供智能辅助,并在现实视野中叠加有用的数字信息,同时外观依然时尚,像一副日常佩戴的普通眼镜。这种融合体现了AI与AR技术的真正潜力:重新定义人类与信息及周围世界的交互方式。

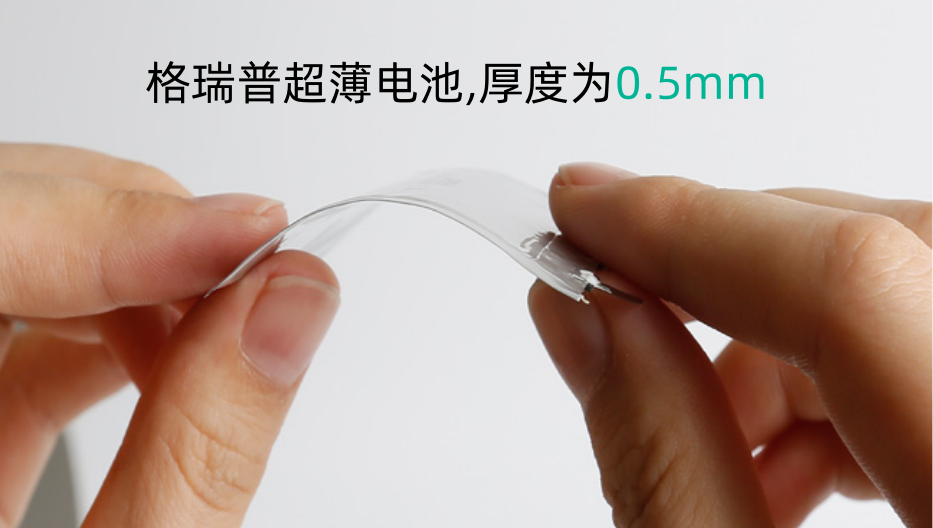

作为全球领先的锂聚合物电池(LiPo)制造商,格瑞普(Grepow)专注于生产定制异形电池LiPo,并采用先进的硅碳负极技术。该技术显著提高了电池能量密度,同时降低整体重量——这一点对于对重量敏感的应用(如可穿戴设备和医疗设备)至关重要。

对于像AI和AR智能眼镜这类对电池重量和续航时间要求极高的产品,格瑞普提供完全可定制化的电源解决方案,根据设备的外形与结构量身打造。通过最大化空间利用和优化设计,格瑞普帮助制造商延长电池寿命、减轻设备重量,并提升整体产品性能。如您有需求,请咨询在线客服或电联我们。

相关文章

-

为什么 2026 年的智能眼镜,更考验电池供应商的综合能力

2025-12-29 -

前沿科技,智启未来——格瑞普亮相2025AIE全球智能机械与电子产品博览会

2025-11-27 -

薄膜锂离子电池与传统锂离子电池:有什么区别?

2025-11-20